この本、読みました。先日、プロダクトマネージャー研修で講師の方が勧めていて買ったんだけど、すっごくよかった。

どういう本か

本のタイトル通り、チーム内の心理的安全性をつくる方法が、具体的なやり方で説明されています。

ただし具体的方法論の前に「心理的安全性とは何で、個人として心理的安全性が高まるのはどういう時か」が根本からしっかり説明されています。

このおかげで、実際の「つくり方」がスッと理解できる。

実際の作り方は、本の後ろ1/4~1/5だけなのですが、根本の理解がとても大事なんですね。結局、「人間ってどういう時にどう感じるか」がすべてなわけですよ。感じてないことを行動するなんて、ないわけで。

いや、厳密にいうと、ありますよ。命令された時。でも命令に従って動く時というのは、別に心理的安全性は関係ないでしょ。

命令じゃなくて、メンバーが自発的にのびのび動き出すためには、「どういう時にどう感じるか」のメカニズム理解がとても大切なんです。

それを理解せずに、掛け声だけで「心理的安全性を高めよう。否定は禁止」とか言ったって、そりゃダメだろって話ですよ。

ルールじゃないところで、どうのびのび活躍してもらうか、というのが心理的安全性なのに、それをルールで促してどうすんねん。多いけどね、そういうボス。原理を知らないだけなので、許してあげてください。

心理的安全性のベースになっているもの

さて、「どういう時にどう感じるか」のメカニズム理解は大事だけど、その前にもっと大事なことがあるんです。

心理的柔軟性です。

ものすごく雑に言ってしまえば、「誰も正しいとは限らない」という、一段上からの達観。

何が正しいかなんて、立場によっても、状況によっても変わる。これを本当の意味で理解すること。

たとえば、今年の売り上げ目標をあなたのチームが達成できたとします。

あなたはチームリーダーとして、「これをこうしたから、達成できたのだ」という振り返り・分析をすることでしょう。

振り返りは必要だし、正しいかもしれないけど・・・正しいと決めつけるのではなく、「私は、達成の要因はこれだと思っているなあ」と引いてとらえておくということが大事。「事実」と、「自分がどう理解しているか」を切り離す。

切り離すって結構難しい。特にうまくいった時はね。

だけどこれができれば、いつまでも活躍できる。できないと、環境が変わっているのに昔のやり方にこだわり、老害になる。それはイヤですよね。

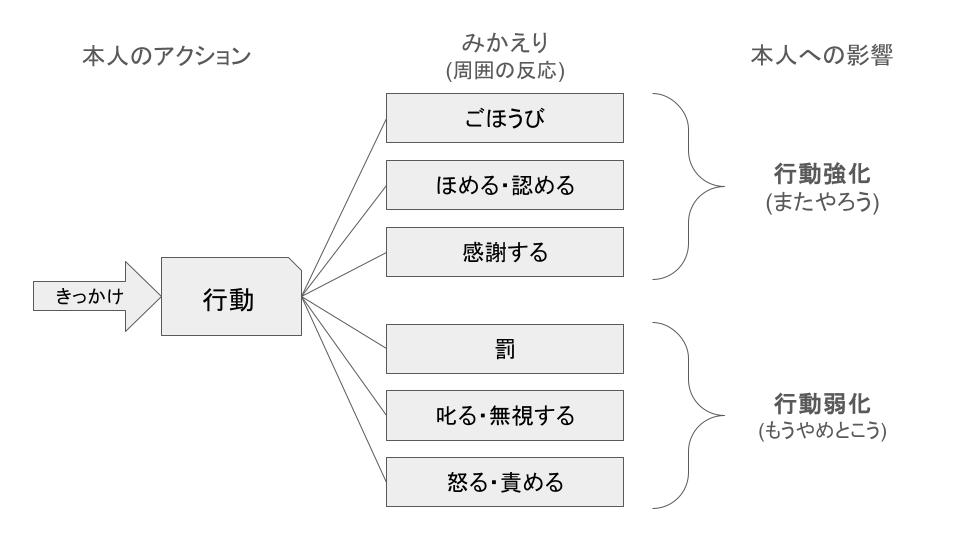

次に行動強化・行動弱化の理解

心理的柔軟性が獲得できたら、やっと行動の理解(行動分析)に入っていくわけです。

とは言っても、こちらはそんなに難しくありません。言われてみればその通り、だけど意識してなかったね。ということです。

結局、何か行動を起こしたときに、またやろうと思うか、もうやめとこうと思うか。という話。

私の独自ですが、簡単に図解してみました。(本にこの通り書いてあるわけではありません)

さあ、ここで振り返ってみましょう。あなたの反応・リアクションは、本当に、心理的安全性を高めるため「望ましい行動を強化」していますか?

アクシデントがあって、せっかく即時報告してくれたのに、ダメ出ししていませんか?

私含め、ほとんどの人が思い当たるんじゃないかな。「望ましい行動の弱化」リアクション。ひとつもしてない人なんて、いる?

下手な報告を直してあげるのは大事です。でも、報告に対する最初のリアクションがそれではダメ。報告という行動自体を弱化してしまうからです。本書に詳しく書いてありますが、「行動したこと自体」と「行動の質」は分けて評価することが大事。タイミングも。

不祥事の防止から、パーパスの浸透までいろいろに使える行動強化・弱化ですが、もちろん心理的安全性を高めるのにも使えます。というか、ルールで縛らない以上、こういうやり方しかないよね。ともあれ、ここまで理解したら、あとは心理的安全性を高めるための、具体的なやり方を実践するだけです。

具体的なやり方の解説はもちろんですが、その前提の説明を、ぜひ本書でじっくり読んでほしいです。ここ深く理解するの、本当に大事なので。私が上記したようなのは抜粋で、「確かにそうやな行動」とか、深く理解するのに見事な説明がたくさんあります。

結局、心理的安全性とは何か

結局、心理的安全性って、「そんなこと言っていいんだ」なんですよね。特に空気を読む日本人の場合。

尋ねていいんだ、助けを求めていいんだ、無邪気な意見、言っていいんだ。

意見が反映されるか、は次の段階。そもそも言っていいんだ、の実現が大変なので、そこを目指していこうということです。

言っていいんだ、が実現できたら、次は やっていいんだ に進めていけばいいわけです。

心理的安全性って、つかみどころがないゆえに、高め方もつかめない。

でも、この本で根本を理解したら、自分でどんどん高める取り組みができそうな気がしてきます。実践する内容自体は、そんなに難しくないんだもの。感謝を伝えるとか、ちょっと気恥しいけどね。

そんなわけで、強くお勧めです、この本。さすが、あちこちで推されてただけはありました。